Conversano

GAETANO ALAIMO (1887-1918)

Alessandro Campanella nacque a Conversano, in provincia di Bari, il 25 febbraio 1892, da Vincenzo e Grazia Maria Prunella. Primogenito maschio di una coppia contadina, portava il nome del nonno paterno, secondo la tradizione familiare. La sua infanzia fu segnata dalla morte improvvisa a soli trentadue anni del padre, quando Alessandro aveva appena un anno.

Tre anni dopo, nel 1895, la madre si risposò con Pietro Satalino, con il quale la famiglia si trasferì prima nella vicina Castellana e poi a Polignano. Fu da quest’ultima località che, nel 1904, Pietro partì per gli Stati Uniti, lasciando a casa la moglie incinta e sette figli. Due anni più tardi, nel 1906, anche Grazia si imbarcò sul transatlantico Sicilian Prince insieme a tutti i bambini, raggiungendo così il marito oltreoceano.

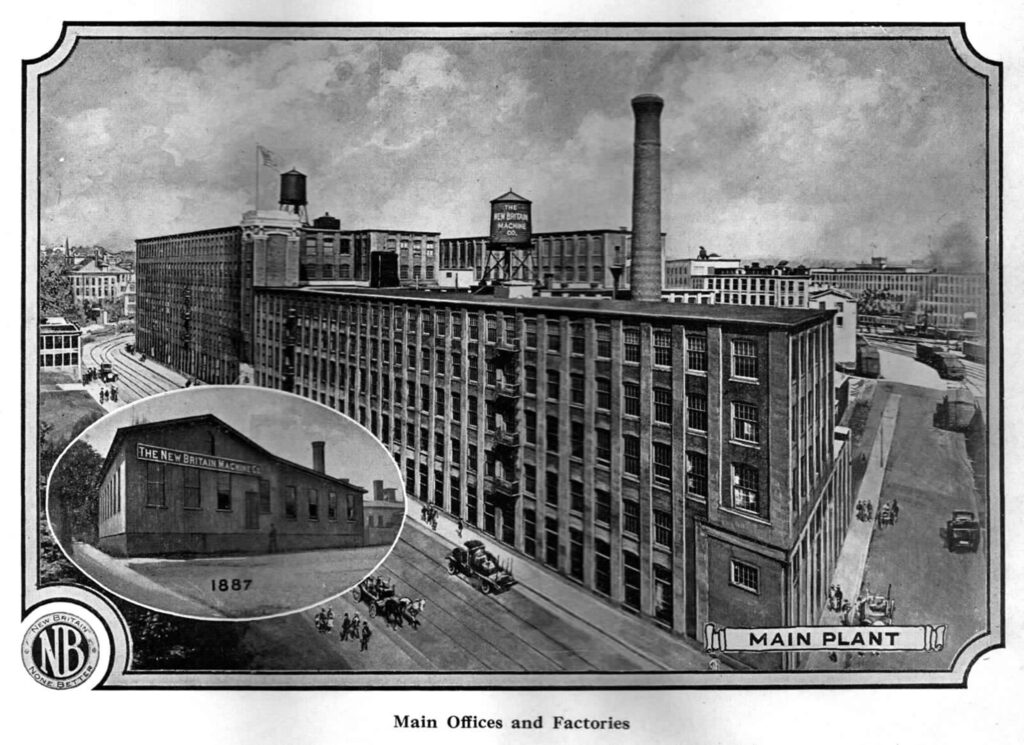

Dopo un breve soggiorno a New York, la famiglia si stabilì definitivamente a New Britain, nello stato confinante del Connecticut, dove il crescente sviluppo industriale offriva lavoro a numerosi emigrati. Alessandro frequentò per molti anni la comunità italiana di North Street, dove era conosciuto con il soprannome di “Chuck”, e lavorò in diversi stabilimenti della zona. Nel 1917 era impiegato presso la New Britain Machine Company, fondata nel 1887 e divenuta nel tempo uno dei principali produttori di macchine automatiche per viti, torni specializzati che permettevano la produzione rapida di pezzi torniti come viti e dadi. Questi macchinari erano fondamentali per numerosi settori industriali e rappresentarono un elemento chiave nello sviluppo accelerato dell’industria automobilistica.

La breve esperienza militare di Alessandro iniziò il 4 ottobre del 1917, quando venne coscritto negli uffici di reclutamento di New Britain ed inquadrato nella compagnia K del 325° reggimento di fanteria, parte dell’82ª Divisione, in organizzazione a Camp Gordon nei sobborghi di Atlanta.

Dopo mesi di addestramento, il 10 aprile 1918, il reggimento si mise in marcia salì a bordo di una serie di treni nei pressi di Chamblee, diretto a Jersey City via Washington, per raggiungere Camp Upton sotto una pioggia battente e nel buio della notte. Dieci giorni più tardi ripartirono alla volta del Pier 67, sul fiume North, dove li attendeva l’imbarco sul maestoso transatlantico Mauritanica della Cunard Line. Tuttavia, dopo due giorni trascorsi a bordo, fu comunicato un guasto ai motori, costringendo il reggimento a sbarcare e a trasferirsi su due piccole e sporche navi della Oriental Line, la Khyber e la Karmala. Alla compagnia K di Alessandro toccò quest’ultima.

Il convoglio giunse a Liverpool e, dopo una parata propagandistica davanti a re Giorgio V a Londra, attraversò la Manica, sbarcando infine in Francia all’alba del 13 maggio 1918, in una mattina fredda e piovosa.

Da maggio a settembre, l’82ª Divisione fu impiegata in settori relativamente tranquilli del fronte occidentale, svolgendo compiti di presidio e addestramento. La sua prima azione offensiva avvenne con la partecipazione, seppur marginale, all’operazione per la riduzione del saliente di Saint-Mihiel.

Poco dopo, con l’inizio dell’offensiva finale alleata, le forze americane ricevettero il compito di avanzare dalla foresta delle Argonne oltre il fiume Mosa, puntando alla conquista del nodo ferroviario di Sedan, vitale per i rifornimenti tedeschi.

I combattimenti, iniziati il 25 settembre, furono subito violenti. Per il 325° reggimento, il vero battesimo del fuoco arrivò nei primi giorni di ottobre con la presa del villaggio di Cornay. Il centro, situato in posizione elevata e ben fortificata, rappresentava un punto chiave per il controllo delle vie di comunicazione tra le linee tedesche nelle Argonne e la retrovia. La sua conquista fu quindi essenziale per aprire la strada verso l’interno e mantenere la pressione sull’asse di ritirata nemico.

Poco dopo, l’11 ottobre, al 325º reggimento fu ordinato di posizionarsi lungo la dorsale Sommerance–Saint-Juvin in preparazione di un attacco verso la Ravine aux Pierre. Secondo le informazioni ricevute dai comandi, le forze tedesche risultavano in ritirata, con posizioni segnalate ad almeno due chilometri a nord dei rilievi; per questo motivo, si prevedeva che il dispiegamento potesse avvenire senza incontrare resistenza.

L’assalto era stato programmato per le 6:00 del 12 ottobre, ma la realtà sul campo si rivelò ben diversa. I tedeschi non avevano affatto evacuato l’area: lungo l’intera dorsale avevano predisposto posizioni difensive e mantenuto postazioni di artiglieria nella vicina Saint-Juvin, erroneamente data per abbandonata dai rapporti dell’intelligence.

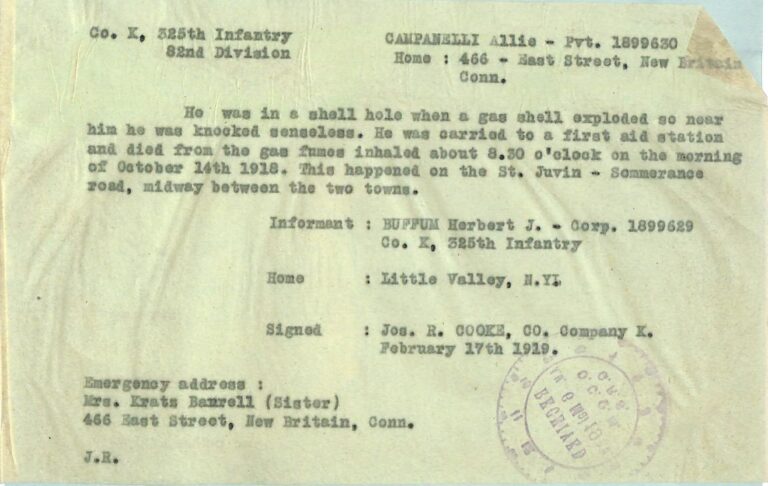

A complicare ulteriormente la situazione, la mancanza di copertura sul fianco sinistro e l’assenza di segnalazioni precise riguardo ai guadi sul fiume Aire rallentarono l’avanzata americana. Le truppe raggiunsero la linea d’attacco solo dopo le 8:30, finendo subito sotto il fuoco delle mitragliatrici nemiche e vittime di un violento bombardamento. Le compagnie di prima linea subirono gravi perdite e furono costrette a ripiegare quasi immediatamente.

Per conquistare la strada tra Saint-Juvin e Sommerance furono necessari ben quattro assalti. Nei due giorni successivi, l’artiglieria tedesca continuò a colpire duramente le truppe americane, fino alla presa di Saint-Juvin da parte della 42ª divisione nel tardo pomeriggio del 14 ottobre.

Un testimone oculare, il sergente John Groves, descrisse quei giorni con parole struggenti:

“C’era una lunga fila di alberi e corpi, un continuo odore acre di gas; bellissime piccole nuvolette erano sospese in alto sopra le nostre teste, fitte come cotone nei campi. Ovunque si udiva il sibilo continuo dei proiettili, il laborioso stridere delle nostre armi, e soprattutto le terribili grida di qualcuno di familiare che si contorceva accanto a te nel suo sangue o invisibile tra le erbacce.”

Tra le vittime dei bombardamenti del 13 ottobre figurava anche Alessandro Campanella, caduto durante uno degli scontri più duri di quella fase dell’offensiva.

Negli anni Trenta, il governo degli Stati Uniti istituì un programma speciale per onorare le madri e le vedove dei soldati americani caduti durante la Prima Guerra Mondiale: il pellegrinaggio delle Gold Star Mothers. Questo progetto, attivo dal 1930 al 1933, offrì loro la possibilità di recarsi gratuitamente in Europa per visitare le tombe dei propri cari sepolti nei cimiteri militari americani in Francia, Belgio e altri paesi.

Il programma nacque come gesto di riconoscenza nazionale per il sacrificio delle famiglie dei caduti e fu organizzato con grande cura e solennità. Ogni pellegrinaggio era accompagnato da personale militare e prevedeva cerimonie commemorative, creando un’atmosfera di rispetto e raccoglimento. Le partecipanti viaggiavano in gruppi e ricevevano supporto durante tutto il percorso, affinché il viaggio potesse rappresentare non solo un omaggio ai loro figli e mariti, ma anche un momento di conforto e chiusura emotiva.

Circa 6.000 donne presero parte a questi viaggi, segnando uno dei primi esempi di iniziativa pubblica orientata al sostegno morale delle famiglie dei militari. Il programma lasciò un’impronta profonda nella memoria collettiva americana, sottolineando l’importanza del lutto condiviso e della solidarietà nazionale.

Con il primo gruppo partì anche Grazia Prunella.

Condividi questa storia